Prostatakrebs

Die Prostata (= Vorsteherdrüse) gehört zu den inneren Geschlechtsorganen des Mannes. Die gesunde Prostata hat etwa die Größe und Form einer Kastanie und wiegt maximal bis 20 Gramm.

Die VerdachtsdiagnoseProstatakrebs kann aufgrund der digitalen rektalen Tastuntersuchung (DRU) und eines erhöhten prostataspezifischen Antigen (PSA)-Wertesim Blut festgestellt werden. PSA ist ein Eiweiß, das ausschließlich von Prostatazellen gebildet wird. Bei grenzwertigen oder schwer interpretierbaren PSA-Werten ist der entscheidende Faktor die Entwicklung des PSA-Wertes über einen bestimmten Zeitraum, zumeist über ein Jahr. Beim Verdacht auf Prostatakrebs können im Rahmen einer ultraschallgezielte Prostatabiopsie Gewebeproben zur Abklärung entnommen und histologisch (feingeweblich) untersucht werden.

Die Therapie richtet sich nach dem Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung (histologischer Befund), nach der Ausbreitung des Tumors, aber auch nach Alter, Gesundheitszustand und anderen persönlichen Faktoren des Betroffenen. Die wesentlichen Behandlungsmöglichkeiten sind Beobachtung („achtsames Zuwarten“ mit engmaschigen urologischen Kontrollen), Operation, Bestrahlung und medikamentöse Therapie, hauptsachlich Hormonentzug. Diese Verfahren können auch kombiniert werden.

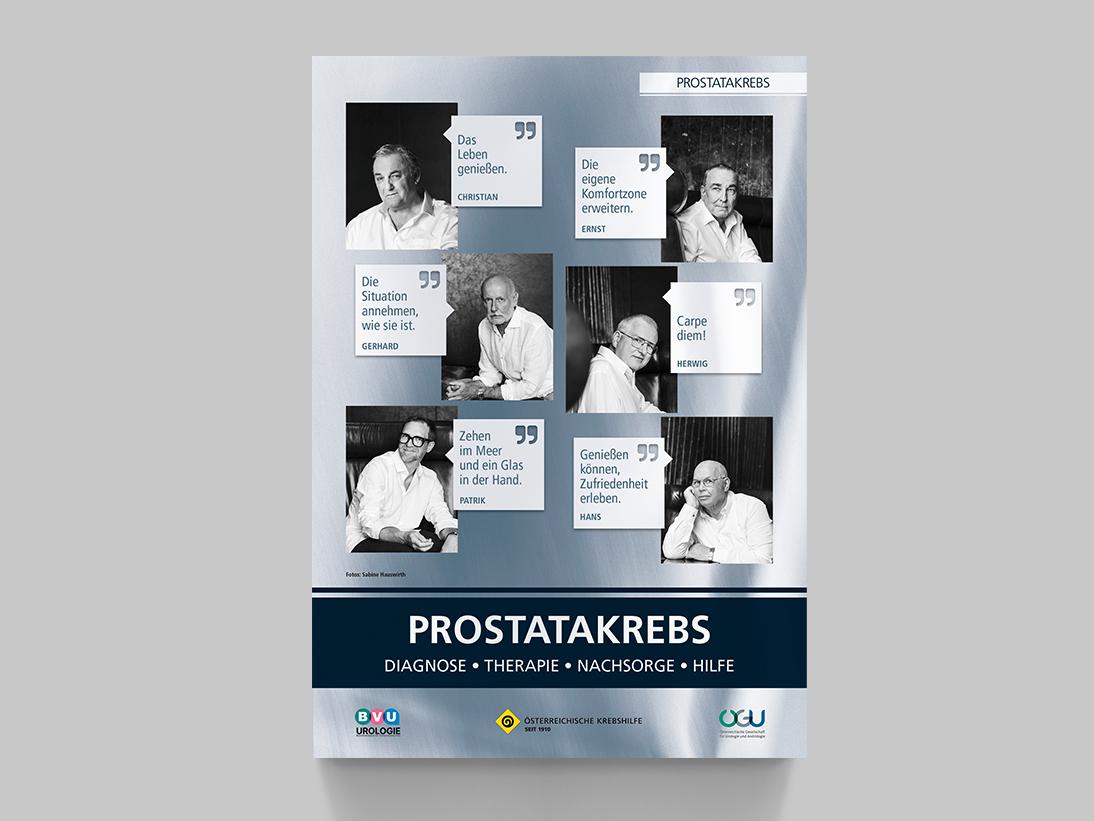

Broschüre Prostatakrebs

Ausführliche Informationen zu Diagnose, Therapie und Nachsorge erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Prostatakrebs“.